Доклад: Температурные шкалы и термометры. Кто придумал термометр

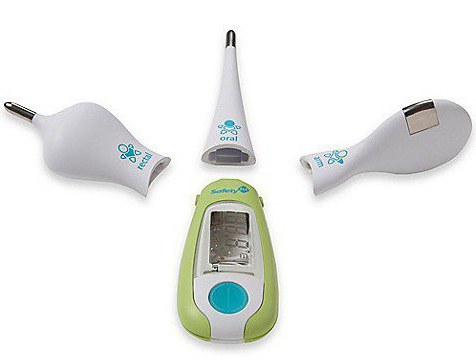

Как только мы чувствуем, что в теле поднимается болезненный жар, грозящий надолго приковать к постели, обращаемся к прочно вошедшему в быт современного человека прибору. Это термометр, в народе больше известный как градусник, которым мы привыкли измерять температуру тела. До его изобретения люди пользовались только своими ощущениями (холодно или горячо, прохладно или тепло). В наше время термометров существует великое множество: электронные, цифровые, инфракрасные, дистанционные, жидкостные и т.п. Мало кто знает, какой огромный путь прошел термометр, чтоб попасть к нам с вами в употребление в привычном для нас виде.

Внешний вид и функциональность термометров в разные века

История термометра тесно связана с именем Галилео Галилея. Именно он в 1594 изобретает первый прототип термометра, - прибор для измерения температуры под названием термоскоп. Выглядело это так:

На конце стеклянной трубки небольшой стеклянный шарик. Его нагревали до определенной температуры, а конец трубки опускали в холодную воду. Шарик остывал, и под действием атмосферного давления вода поднималась до определенного уровня. Если же шарик нагревали, вода, наоборот, опускалась. Недостаток, помешавший термостату получить широкое распространение - показания прибора позволяли определить лишь относительную степень нагрева или охлаждения (у него не было температурной шкалы).

В XVII веке термоскоп Галилео Галилея взялся усовершенствовать флорентийский ученый Торричелли. Он перевернул термоскоп шариком вниз, а температуру измеряли при помощи спирта, налитого непосредственно в трубку. Это был прототип жидкостного термометра, его показания зависели от степени нагревания (и, соответственно, расширения) спирта.

Проблема этих приборов - в то время ещё не изобрели общую шкалу градирования, и только лишь в 1694 году начали использовать крайние точки температур: температуру таянья льда и кипения воды. Предложение это внес Карло Ренальди.

1714 год считается годом изобретения ртутного термометра. Это сделал Д.Г. Фаренгейт. На его термометре обозначались температура замерзания солевого раствора (32 °F), температура тела человека (96 °) и температура кипения воды (212° F). Шкала Фаренгейта была очень популярна в англоязычных странах до 70-х годов прошлого века. В Соединенных Штатах Америки ею пользуются и по сей день.

Шкала Реомюра была создана в 1730 году. Ученый предложил использовать шкалу, построенную на тепловом расширении спирта (от 0° до 80°). Опытным путём он установил, что смешанный с водой спирт в пропорции 5:1 расширяется в отношении 1000:1080. Таким образом, 80° - это температура кипения воды.

Самая популярная на сегодняшний день шкала была изобретена в далеком 1742. Швед Андрес Цельсий предлагает шкалу ртутного термометра от 0° до 100°. Маленький нюанс - изначально температура кипения воды обозначалась 0°, а температура таянья льда - 100°. Поскольку это было неудобно, крайние точки поменяли местами.

Известный русский ученый Михаил Ломоносов вносит свою лепту в развитие термодинамики. Он предложил свой вариант жидкостного термометра с делением в 150 пунктов (от точки плавления льда до точки кипения воды).

И.Г. Ламберту удалось создать воздушный термометр со шкалой 375 ° (один градус соответствует одной тысячной части расширения объема воздуха). Также известно, что в 1742 году голландец П. Мушенбруг сделала попытку создать термометр на основе расширения твёрдых тел - он использует расширение железного бруска, которым успешно измеряет температуры плавления некоторых металлов.

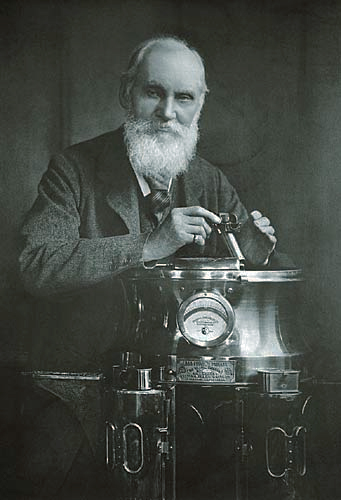

В XVIII веке температурных шкал насчитывалось около 20-ти, но все они были своеобразными изобретениями, данью веку открытий. Лишь в XIX веке лордом Кельвином была предложена эталонная температурная шкала. Он же ввел в науку термин «абсолютного нуля» - то есть, температуру, при которой прекращается тепловое движение молекул. Эту шкалу широко применяют и в наше время в сфере научных исследований.

Надеюсь, этот краткий экскурс поможет каждому осознать, что привычные нам вещи не возникали сами собой, над их изобретением ломали голову великие умы.

Физических тел и жидкостей с самого начала развития цивилизованного общества. История создания термометров начинается несколько столетий тому назад. Давайте же выясним, что представляли собой первые приборы данного назначения? Кем разработана шкала термометра? Когда был изобретен первый градусник?

Первый термометр

Прародителем современного градусника выступает довольно примитивный прибор, известный как термобароскоп. История создания термометров данной категории возвращает нас в далекий 1597 год. Именно в это время свои опыты, направленные на разработку устройства для измерения температуры жидкости, проводил знаменитый ученый Галилео Галилей.

Первый термометр являлся не более чем конструкцией, представленной тонкой стеклянной трубкой с небольшим шариком, запаянным в средину. В ходе измерений нижнюю часть термобароскопа подвергали нагреву. Затем трубку помещали в воду. Через несколько минут воздух в конструкции охлаждался, что приводило к понижению давления и перемещению шарика.

К сожалению, ученому так и не удалось доработать прибор. Он так и не нашел своего практического применения. Здесь отсутствовала шкала термометра. Поэтому с помощью устройства было невозможно определить точные числовые показатели температуры окружающего пространства либо жидкостей. Единственное, к чему оказался пригоден такой термометр - определение нагрева определенного вещества.

Доработка термобароскопа Галилея

История создания термометров не закончилась на тщетных попытках Галилея придумать практичный прибор. В 1657 году, спустя 60 лет после первых проб и ошибок изобретателя, его работу продолжила группа ученых из Флоренции. Им удалось устранить главные недостатки термобароскопа, в частности, внедрить в прибор шкалу градаций. Более того, флорентийские ученые создали вакуум в запаянной стеклянной трубке, что исключило зависимость получаемых результатов измерений от атмосферного давления.

История создания термометров не закончилась на тщетных попытках Галилея придумать практичный прибор. В 1657 году, спустя 60 лет после первых проб и ошибок изобретателя, его работу продолжила группа ученых из Флоренции. Им удалось устранить главные недостатки термобароскопа, в частности, внедрить в прибор шкалу градаций. Более того, флорентийские ученые создали вакуум в запаянной стеклянной трубке, что исключило зависимость получаемых результатов измерений от атмосферного давления.

Позже и этот прибор был доработан. Воду в нем заменили винным спиртом. Таким образом, термобароскоп начал функционировать по принципу расширения жидкости при изменении температурных показателей окружающей среды.

Термометр Санторио

В 1626 году итальянский ученый по фамилии Санторио из города Падуи, занимавший должность профессора местного университета, создал собственную версию термометра. С его помощью стало возможным измерение температуры тела человека. Однако устройство не нашло практического применения, поскольку было чрезвычайно громоздким. Прибор имел настолько внушительные размеры, что для проведения измерений его приходилось выносить во двор.

Что же представлял собой термометр Санторио? Прибор был выполнен в форме шара, соединенного с извилистой, продолговатой трубкой. На поверхности последней содержались деления шкалы. Свободное окончание трубки было заполнено жидким веществом с содержанием красителя. При помещении трубки в нагретое вещество, окрашенная внутренняя среда достигала того или иного значения на шкале.

Изобретение единой шкалы измерений

История создания термометров включает в себя не только попытки разработать эффективную конструкцию градусника, но и работу над созданием объективной измерительной шкалы. Один из самых удачных опытов в данной сфере удался немецкому физику Габриэлю Фаренгейту. Именно он в 1723 году решил заменить спирт в колбе термометров того времени ртутью.

История создания термометров включает в себя не только попытки разработать эффективную конструкцию градусника, но и работу над созданием объективной измерительной шкалы. Один из самых удачных опытов в данной сфере удался немецкому физику Габриэлю Фаренгейту. Именно он в 1723 году решил заменить спирт в колбе термометров того времени ртутью.

Шкала ученого основывалась на наличии трех точек отсчета:

- первая соответствовала нулевому показателю температуры воды;

- вторая точка на шкале отвечала 32 градусам;

- третья - равнялась температуре кипения воды.

Окончательно усовершенствовал шкалу градусника шведский физик, метеоролог и астроном Андерс Цельсий. В 1742 году во время проведения опытов он решил разделить шкалу градусника на 100 равноценных интервалов. Верхний показатель соответствовал температуре таяния льда, а нижний - температуре кипения воды. Используется шкала Цельсия в градусниках по сей день. Однако сегодня ее устанавливают в измерительных приборах в перевернутом виде. Таким образом, верхний показатель в 100 о теперь соответствует температуре кипения воды, а нижний берется за 0 о.

В средине 19 века свою версию измерительной шкалы предложил английский физик Уильям Томсон, который более известен широкой аудитории, как лорд Кельвин. Стартовой точкой для измерений он выбрал температуру, что равнялась -273 о С. Именно этот показатель исключает любые движения в молекулах физических объектов. Впрочем, приборы на основе такой шкалы нашли свое применение лишь в научной среде.

Виды и устройства термометров современного образца

Простейшим является обычный стеклянный градусник, который сегодня имеется в каждом доме. Однако такие приспособления постепенно отходят в прошлое. Поскольку заполнение колбы прибора токсичной ртутью является не слишком безопасным решением для бытового применения.

Простейшим является обычный стеклянный градусник, который сегодня имеется в каждом доме. Однако такие приспособления постепенно отходят в прошлое. Поскольку заполнение колбы прибора токсичной ртутью является не слишком безопасным решением для бытового применения.

В настоящее время в качестве альтернативы постепенно начинаются использоваться цифровые приспособления. Последние производят измерение температуры окружающей среды за счет работы встроенного электронного датчика.

Что касается последних изобретений, ими являются и одноразовые термополоски. Однако такие приспособления пока не нашли широкого применения.

В заключение

Вот мы и выяснили, кто придумал термометр, какие виды приборов данной категории доступны пользователям сегодня. Напоследок хотелось бы отметить, что устройства данного назначения имеют особое значение для современного человека. Градусник не только дает возможность быстро определить температуру тела, но также позволяет узнать, насколько тепло или холодно на улице. Термометр, установленный в духовке, способствует соблюдению оптимальной температуры готовки блюд, а аналогичный прибор в холодильнике - контролю над качеством хранения продуктов.

Вот мы и выяснили, кто придумал термометр, какие виды приборов данной категории доступны пользователям сегодня. Напоследок хотелось бы отметить, что устройства данного назначения имеют особое значение для современного человека. Градусник не только дает возможность быстро определить температуру тела, но также позволяет узнать, насколько тепло или холодно на улице. Термометр, установленный в духовке, способствует соблюдению оптимальной температуры готовки блюд, а аналогичный прибор в холодильнике - контролю над качеством хранения продуктов.

07.04.2015

До того, как был изобретен первый в мире термометр, люди могли судить о температуре только на основании своих тактильных ощущений. А история одного из самых полезных изобретений в мире началась с далекого 1952 года, когда Галилео Галилей делал свои первые изыскания изобрести прибор, который бы мог более точно определить градус. И это случилось, поскольку история свидетельствует, что ему удалось изобрести аппарат, который наблюдал за изменением температур и назвал он его термоскопом.

Термоскоп выглядел довольно просто, как небольшой по размерам стеклянный шарик, к которому была припаяна стеклянная трубка. Принцип действия был таков, что шарик нагревали, а конец трубки опускали в воду. Потом надо было подождать, пока шарик остынет, тогда давление в нем уменьшалось и вода, под воздействием атмосферного давления, начинала на определенную высоту ползти вверх по трубке. Соответственно при потеплении уровень воды стремился вниз.

Явным недостатком прибора было то, что он фиксировал относительную степень охлаждения или нагрева тела, поскольку никакой шкалы показателей у него еще не было. Флорентийские ученые в XVII веке постарались усовершенствовать термоскоп Галилея и добавили к нему в своем роде шкалу, которая состояла из бусин, а также откачали воздух из шарика. Помимо прочего воздушный термоскоп флорентиец Торричелли преобразовал в спиртовой. Прибор перевернули шариком вниз, сосуд с водой оказался более не нужным, а трубку заполнили спиртом.

А действие такого термометра основывалось на особенности спирта расширяться при нагревании и в таком случае показатели термоскопа переставали зависеть от атмосферного давления. Так появился в истории первый жидкостный термометр. На это момент показания таких приборов никак не согласовывались между собой, ибо не существовало никакой конкретной системы учета. В 1964 ученый Карло Ренальдини предложил научному обществу взять две крайние точки, одна из которых была бы температурой кипения воды, а другая - температурой таяния льда.

В 1714 году более известный всем нам Фаренгейт изловчился изобрести и ртутный термометр, которым пользовались во всех англоязычных странах аж до 70-х годов ХХ века. К слову, таким до сих пор еще пользуются многие жители мира. В 1730 году француз Реомюр предложил еще одну шкалу на основе теплового расширения спирта. И 12 лет спустя в 1742 году швед Андрес Цельсий ввел шкалу для ртутного термометра, в которой промежуток между крайними точками разделил на 100 градусов.

Однако изначально температура закипания воды была отмечена как 0 градусов, а замерзания льда - как 100 градусов. Это оказалось несколько неудобным и ботаник К. Линней и астроном М. Штремер поменяли эти крайние точки местами. Под конец XVIII века количество всевозможных шкал изрядно увеличилось, вносили свои предложения и Ламберг, и Ломоносов, и Мушенбург и многие другие, так что в общей сложности шкал насчитывалось порядка 19 штук. И отличало их между собой только то, что точки отсчета везде выбирались произвольно.

В 1848 физик В. Томсон (он же лор Кельвин) заявил о возможности создания единой шкалы температур. И так точкой отсчета послужило значение абсолютного нуля, который равен -273,15 градусов по Цельсию, при такой температуре прекращается тепловое движение молекул, а, следовательно, и дальнейшее охлаждение тела становится нереальным.

СОДЕРЖАНИЕ: ДОКЛАД ПО ФИЗИКЕ НА ТЕМУ: ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И ИХ ИЗОБРЕТАТЕЛИ Температурные шкалы. Существует несколько градуированных температурных шкал, и за точки отсчета в них обычно взяты температуры замерзания и кипения воды. Сейчас самой распространенной в мире является шкала Цельсия. В 1742 шведский астроном Андерс Цельсий предложил 100-градусную шкалу термометра, в которой за 0 градусов принимается температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении, а за 100 градусов - температура таяния льда.

ДОКЛАД ПО ФИЗИКЕ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ, ТЕРМОМЕТРЫ

И ИХ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Температурные шкалы. Существует несколько градуированных температурных шкал, и за точки отсчета в них обычно взяты температуры замерзания и кипения воды. Сейчас самой распространенной в мире является шкала Цельсия. В 1742 шведский астроном Андерс Цельсий предложил 100-градусную шкалу термометра, в которой за 0 градусов принимается температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении, а за 100 градусов - температура таяния льда. Деление шкалы составляет 1/100 этой разницы. Когда стали использовать термометры, оказалось удобнее поменять местами 0 и 100 градусов. Возможно, в этом участвовал Карл Линней (он преподавал медицину и естествознание в том же Упсальском университете, где Цельсий - астрономию), который еще в 1838 году предложил за 0 температуры принять температуру плавления льда, но, похоже, не додумался до второй реперной точки. К настоящему времени шкала Цельсия несколько изменилась: за 0°C по-прежнему принята температура таяния льда при нормальном давлении, которая от давления не очень зависит. Зато температура кипения воды при атмосферном давлении теперь равна 99,975°C, что не отражается на точности измерения практически всех термометров, кроме специальных прецизионных. Известны также температурные шкалы Фаренгейта, Кельвина, Реомюра и др. Температурная шкала Фаренгейта (во втором варианте, принятом с 1714 г.) имеет три фиксированные точки: 0° соответствовал температуре смеси воды, льда и нашатыря, 96° – температуре тела здорового человека (под мышкой или во рту). В качестве контрольной температуры для сверки различных термометров было принято значение 32° для точки таяния льда. Шкала Фаренгейта широко распространена в англоязычных странах, но ею почти не пользуются в научной литературе. Для перевода температуры по Цельсию (С) в температуру по Фаренгейту (F) существует формула F = (9/5)C + 32, а для обратного перевода – формула C = (5/9)(F32). Обе шкалы – как Фаренгейта, так и Цельсия, – весьма неудобны при проведении экспериментов в условиях, когда температура опускается ниже точки замерзания воды и выражается отрицательным числом. Для таких случаев были введены абсолютные шкалы температур, в основе которых лежит экстраполяция к так называемому абсолютному нулю – точке, в которой должно прекратиться молекулярное движение. Одна из них называется шкалой Ранкина, а другая – абсолютной термодинамической шкалой; температуры по ним измеряются в градусах Ранкина (Rа) и кельвинах (К). Обе шкалы начинаются при температуре абсолютного нуля, а точка замерзания воды соответствует 491,7 R и 273,16 K. Число градусов и кельвинов между точками замерзания и кипения воды по шкале Цельсия и абсолютной термодинамической шкале одинаково и равно 100; для шкал Фаренгейта и Ранкина оно тоже одинаково, но равно 180. Градусы Цельсия переводятся в кельвины по формуле K = C + 273,16, а градусы Фаренгейта – в градусы Ранкина по формуле R = F + 459,7. в Европе долгое время была распространена шкала Реомюра, введённая в 1730 г Рене Антуаном де Реомюром. Она построена не произвольным образом, как шкала Фаренгейта, а в соответствии с тепловым расширением спирта (в отношении 1000:1080). 1 градус Реомюра равен 1/80 части температурного интервала между точками таяния льда (0°R) и кипения воды (80°R), т. е. 1°R = 1.25°С, 1°C = 0.8°R., но в настоящее время вышла из употребления.

После введения Международной системы единиц (СИ) к применению рекомендованы две температурные шкалы. Первая шкала - термодинамическая, которая не зависит от свойств используемого вещества (рабочего тела) и вводится посредством цикла Карно. Единицей измерения температуры в этой температурной шкале является один кельвин (1 К) - одна из основных единиц в системе СИ. Эта единица названа в честь английского физика Уильяма Томсона (лорда Кельвина), который разрабатывал эту шкалу и сохранил величину единицы измерения температуры такой же, как и в температурной шкале Цельсия. Вторая рекомендованная температурная шкала - международная практическая. Эта шкала имеет 11 реперных точек - температуры фазовых переходов ряда чистых веществ, причём значения этих температурных точек постоянно уточняются. Единицей измерения температуры в международной практической шкале также является 1 К.

В настоящее время основной реперной точкой, как термодинамической шкалы, так и международной практической шкалы температур является тройная точка воды. Эта точка соответствует строго определенным значениям температуры и давления, при которых вода может одновременно существовать в твердом, жидком и газообразном состояниях. Причем, если состояние термодинамической системы определяется только значениями температуры и давления, то тройная точка может быть только одна. В системе СИ температура тройной точки воды принята равной 273.16 К при давлении 609 Па.

Кроме задания реперных точек, определяемых с помощью эталона температуры, необходимо выбрать термодинамическое свойство тела, описывающееся физической величиной, изменение которой является признаком изменения температуры или термометрическим признаком. Это свойство должно быть достаточно легко воспроизводимо, а физическая величина - легко измеряемой. Измерение указанной физической величины позволяет получить набор температурных точек (и соответствующих им значений температуры), промежуточных по отношению к реперным точкам.

Соотношение температурной шкалы Фаренгейта и Цельсия

шкала Фаренгейта шкала Цельсия

Точка кипения 212° 100°

Точка замерзания 32° 0°

Температура абсолютного нуля -459,67° -273,15°

При переводе из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия из исходной цифры вычитают 32 и умножают на 5/9.

При переводе из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта исходную цифру умножают на 9/5 и прибавляют 32.

Термометры. Решающий вклад в развитие конструкции термометров внёс немец Габриэль Даниэль Фаренгейт. В1709 году он изобрёл спиртовой термометр, а в 1714 – ртутный. Он придал им ту же форму, что применяется и сейчас. Успех его термометров следует искать во введенном им новом методе очищения ртути; кроме того, перед запаиванием он кипятил жидкость в трубке.

Рене Антуан де Реомюр не одобрял применения ртути в термометрах вследствие малого коэффициента расширения ртути. В 1730 г. он предложил применять в термометрах спирт, а. В 1731 году изобрёл водно-спиртовой термометр. И поскольку Реомюр нашел, что применяемый им спирт, смешанный в пропорции 5:1 с водой, расширяется в отношении 1000:1080 при изменении температуры от точки замерзания до точки кипения воды, то предложил шкалу от 0 до 80°.

Учёные. Андерс Цельсий. Андерс Цельсий (Anders Celsius) родился 27 ноября 1701 года в Швеции. Область его интересов: астрономия, общая физика, геофизика.

Преподавал в Упсальском университете астрономию, основал там астрономическую обсерваторию.

Цельсий первым измерил яркость звезд, установил взаимосвязь между северным сиянием и колебаниями в магнитном поле Земли.

Он принимал участие в Лапландской экспедиции 1736-1737 годов по измерению меридиана. По возвращении из полярных областей Цельсий начал активную работу по организации и строительству астрономической обсерватории в Упсале и в 1740 стал ее директором. Умер Андерс Цельсий 25 марта 1744 года.

В честь него назван минерал цельзиан – разновидность бариевого полевого шпата.

Габриэль Фаренгейт. Даниэль Габриэль Фаренгейт (Daniel Gabriel Fahrenheit) (1686–1736) - немецкий физик. Родился 24 мая 1686 в Данциге (ныне Гданьск, Польша). Изучал физику в Германии, Голландии и Англии. Почти всю жизнь прожил в Голландии, где занимался изготовлением точных метеорологических приборов. В 1709 изготовил спиртовой, в 1714 – ртутный термометр, использовав новый способ очистки ртути. Для ртутного термометра Фаренгейт построил шкалу, имеющую три реперные точки: 0° соответствовал температуре смеси вода – лед – нашатырный спирт, 96° – температуре тела здорового человека, а в качестве контрольной температуры было принято значение 32° для точки таяния льда. Температура кипения чистой воды по шкале Фаренгейта составила 212°. Шкала Фаренгейта применяется во многих англоязычных странах, хотя постепенно уступает место шкале Цельсия. Помимо изготовления термометров, Фаренгейт занимался усовершенствованием барометров и гигрометров. Исследовал также зависимость изменения температуры кипения жидкости от атмосферного давления и содержания в ней солей, обнаружил явление переохлаждения воды, составил таблицы удельных весов тел. Умер Фаренгейт в Гааге 16 сентября 1736.

Рене Реомюр. Рене Антуан де Реомюр (Rene Antoin de Reaumur) родился 28 февраля 1683 года в Ла-Рошель, французский естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской АН (1737). Труды по регенерации, физиологии, биологии колоний насекомых. Предложил температурную шкалу, названную его именем. Он усовершенствовал некоторые способы приготовления стали, им, одним из первых, были сделаны попытки научного обоснования некоторых процессов литья, написал работу "Искусство превращения железа в сталь". Он пришел к ценному выводу, железо, сталь, чугун, различаются по количеству некоторой примеси и добавляя эту примесь к железу, путем цементации или сплавления с чугуном Реомюр получал сталь. В 1814 году К. Каретен доказал, что этой примесью является углерод.

Реомюр дал способ приготовления матового стекла.

Сегодня память связывает его имя только лишь с изобретением долго использовавшейся температурной шкалы. На самом же деле Рене Антуан Фершант де Реомюр, живший в 1683-1757 годах, главным образом, в Париже, относился к тем учёным, универсальность которых в наше время - время узкой специализации - трудно себе представить. Реомюр был одновременно техником, физиком и естествоиспытателем. Большую известность за пределами Франции он приобрёл как энтомолог. В последние годы своей жизни Реомюр пришёл к идее, что поиски таинственной преобразующей силы следует вести в тех местах, где её проявление наиболее очевидно - при преобразовании пищи в организме, т.е. при её усвоении.

Уильям Ранкин. Уильям Джон Макуорн Ранкин (Ренкин) (William John M. Rankine) (1820-72) , шотландский инженер и физик, один из создателей технической термодинамики. Предложил теоретический цикл парового двигателя (цикл Ранкина), температурную шкалу (шкала Ранкина), нуль которой совпадает с нулем термодинамической температуры, а по размеру 1 град Р. (°R) равен 5/9 К (шкала широкого распространения не получила).

На сегодняшний день нет ни одного человека, который бы не пользовался таким приспособлением, как термометр. На данный момент он является обычным явлением. Однако так было далеко не всегда. Мало кто знает, какой долгий и сложный путь был у термометра. История его появления уходит в глубокое прошлое.

Первый термометр, а точнее термоскоп, был изобретен в эпоху Возрождения в конце XVI века. Его создателем являлся не кто иной, как Галилео Галилей. Термоскоп представлял собой стеклянный шар, к которому была припаяна трубка. Нагревая шар руками и, поворачивая его, итальянский физик опускал свободный конец стеклянной трубки в посуду с подкрашенной водой либо вином. После того, как шар остывал, объем воздуха, который в нем содержался, значительно уменьшался, а вода по трубке поднималась. Разница между термоскопом и современным термометром была в том, что в изобретении Галилея вместо ртути расширялся воздух.

Практически одновременно с Галилеем, еще не ведая, о его находке, профессор С. Санторио из Падуанского университета создал свое устройство, при помощи которого можно было измерять температуру человеческого тела.

Прибор являлся довольно-таки громоздким и тоже имел форму шара и продолговатую извилистую трубку, на которой были нарисованы деления. Свободный конец трубки заполняли подкрашенной жидкостью. Для того, чтобы измерить температуру человеку необходимо было взять этот шарик в рот либо же согреть его с помощью рук. Поскольку прибор Санторио являлся весьма большим, то его устанавливали во дворе дома.

В Европе в начале XVH столетия было изготовлено очень большое количество уникальных термометров. Например, в Нидерландах был широко распространен так называемый «голландский» тип термометра, который обладал двумя шарами и извилистой трубкой. Нижний шар наполнялся жидкостью, а верхний – воздухом.

Изобретение первого термометра, данные которого не обусловливались перепадами атмосферного давления, пришлось на 1641 год. Такой термометр был создан при императоре Священной Римской империи, Фердинанде II, который являлся не только покровителем искусств, но и был автором многих приборов. Эксперименты физика Торичелли с барометрами, наполненными ртутью, дали толчок для усовершенствования термоскопа, который изобрел Галилей. Данный прибор просто перевернули, добавили в шар подкрашенный спирт и запаяли верхний конец трубки.

Немецкий физик Отто фон Герике, исследуя атмосферный воздух, изобрел ряд уникальных термометров, в том числе и самый огромный, высота которого составляла семь метров. Этот оригинальный термометр крепился к стене дома. Большой медный шар, покрытый голубой краской и декорированный золотыми звездами, был заполнен воздухом. Приваренное снизу одно колено трубки частично было заполнено жидкостью, другое – оставалось открытым. В знойную погоду раскаленный в стеклянном шаре воздух выталкивал жидкость из трубки, поплавок начинал подниматься, а ангел опускался вниз, тем самым, указывая на соответствующее деление шкалы. Самое нижнее деление показывало - «большая жара», а самое верхнее, седьмое - «большой холод».

На тот момент, единой шкалы, которой пользуемся сегодня, не существовало. Ученые продолжительное время не могли найти исходные точки, расстояние между которыми необходимо было бы разделить равномерно. Предлагали принимать во внимание, например, точки оттаивания льда и растопленного сливочного масла. Спустя некоторое время, а точнее в 1714 году, появился более-менее пригодный к применению термометр. Создателем такого термометра был немецкий физик Габриэль Фаренгейт.

Изначально Фаренгейт создал два спиртовых термометра, но благодаря им можно было осуществить лишь условно точные измерения. Потом физик принял решение применить в термометре ртуть. Такое изобретение как, оказалось, было более удачным. В термометрах он использовал несколько видов шкал, последняя из которых базировалась на трех установленных точках. Первой точкой являлась температура состава воды, льда и нашатыря, которая была отмечена 0 градусов, второй - температура смеси воды и льда, обозначенная как 32 градуса, а третьей - температура кипения воды, которая равнялась 212 градусам. Данная шкала чуть позже была названа в честь своего создателя. Шкалой Фаренгейта по сей день пользуются в США и Англии.

По прошествии 30 лет астроном Андерс Цельсий начал проводить опыты с ртутным термометром по исследованию корреляции точки таяния снега и точки кипения от атмосферного давления. Цельсий пришел к заключению о том, что рационально будет поделить расстояние между точками на 100 интервалов. Цифрой 100 была отмечена точка таяния льда, а 0 - точка кипения воды.

Однако в 1860 году английским ученым Уильямом Кельвином было предложена новая модель температурной шкалы. Температура в -273 градуса по шкале Цельсия соответствовала нулевой кинетической энергии молекул. Поскольку ни одно вещество дальше невозможно было охладить, то температура в -273 градуса считается «абсолютным нулем». В шкале Уильяма Кельвина за начало был взят нуль, а каждое последующее деление равнялось обычному градусу. Такая шкала оказалась весьма удобной, потому как с ее помощью можно было довольно-таки полно отображать все явления, которые происходят на Земле.

В медицине термометрия начала применяться гораздо позже, нежели в технике. Еще в 1861 году Карл Герхард считал, что измерение температуры было очень сложной процедурой, чтобы вводить его в практику и постоянное использование. Спустя некоторое время, из лабораторий и клиник пришли в наши дома эти простые, но весьма необходимые приборы - медицинские термометры, которые достойно служат науке и стоят на страже человеческого здоровья.